心よりやがて心に伝ふればさく花となり鳴く鳥となる

釈宗演『楞伽窟(りょうがくつ)歌集』

釈宗演は、明治から大正にかけて活躍した臨済宗の傑僧である。安政6年(1859年)に若狭国高浜村に生れ、12歳の時、妙心寺で得度し、鎌倉円覚寺で修業、慶応義塾に学び、セイロンに渡って修業した。34歳で円覚寺管長となり、2度の渡米で、禅をアメリカに広めた。文化人でその教えをうけた者は多い。

宗演については、さまざまな逸話がある。『近世若州僧宝伝』(臨済宗相国寺派第四教区発行)によると、七歳の時、人相見が「この子は激しい性格をしている。在家のままでは、きっと良くないことが起こるだろう。出家させたらよい」と言われ、京都の妙心寺に入ったという。備前の曹源寺で修業していた時、そこの儀山和尚が「宗演は時々参禅に来るが、あれは体が小さく痩せている。長生きはできないだろう」と言うのを、宗演はこっそり聞いて冷や汗を流した。(実際、彼は満年齢59歳で亡くなった)当時、修行道場では宗演を「あばれ者」と呼んで嫌っていた。しかし、何人かの長老たちは、宗演を庇った。円覚寺の洪川師は、宗演の才能を認めて厳しく鍛え上げた。師は宗演を絶賛して「若狭の宗演禅師は、観音の生まれ変わりである」と言った。(以上、同書「円覚寺の洪嶽宗演禅師の伝」より)

宗演の東慶寺蔵の頂相(肖像画)を見ると、眉根を寄せ眼光きびしく口元を固く引き結んだ顔が印象的である。しかし、弟子の鈴木大拙によると、彼は師宗演に大いなる人情を感じ、父のように思っていたという(同書「釈宗演と鈴木大拙」より)。鈴木大拙は元英語教師であったところから、宗演は仏教書や講演原稿などの英訳を大拙にさせたという。大拙は修業時代に円覚寺内の帰源院に止宿して参禅していたが、そこに、明治27年、27歳の夏目漱石も10日ほど同宿している。ちなみに、その漱石の参禅の様子は、小説『門』に描かれ、大拙は同宿の居士として「剽軽な羅漢のような顔をしている気楽そうな男」と描写されている。

信綱は、明治42年、37歳のとき、横浜三渓園で初めて50歳の宗演と会った。その時信綱は「吾が仏尊しならぬ吾が道尊しと思ふ自分は、初対面の老師に向かって、歌をすすめ、『古くは桑門に歌人が多かったが、明治以後は、行誡上人唯一人であるから』などと語った」と『明治大正昭和の人々』に書いている。宗演は、「『詩は絶えず作ってをるが、歌は』と云ひつつ、ややしばらく考へられて後」に示した歌が掲出の歌である。(同書「宗演老師と佐佐木信綱の歌」より)

信綱は、会う人ごとに歌を所望したということは、以前にも書いたが、37歳の若輩の身で、高僧である宗演に、「昔は僧門で歌を詠んだ人は多いが…」と、いきなり歌を所望したのである。宗演は、「漢詩はいつも作っているが、歌は…」と、やや困惑気味だったようだが、暫くして詠んだ歌(掲出歌)の、味わい深いことに驚かされる。歌の言葉といい、流れといい、初めての詠とは思えない。信綱はこの歌をどう解釈し、評価したのであろうか。それは書かれていないが、筆者には禅の神髄がこの一首に表されているのではないかという気がする。「心よりやがて心に伝」える、とは、いわゆる以心伝心ということであろうか。禅宗で、言葉や文字では表せない奥深い仏教の真髄を、師から弟子の心へ伝えるという意味があるという。言葉を介して伝えられることは限りがある。人が心から心へ、そのまま直接に真理を伝えることができれば、自然界の花や鳥のように命をあるがままに全うすることができる、あるいは、自然界のすべての命を花開かせることができる、ということであろうか。禅は、人間のみならず、生きとし生けるものをすべて包摂した世界であるように思える。

この後、宗演はときどき歌稿を携えて信綱を訪れたという。宗演の死後、信綱の手によって『楞伽窟歌集』が刊行され、その冒頭には掲出歌が置かれた。

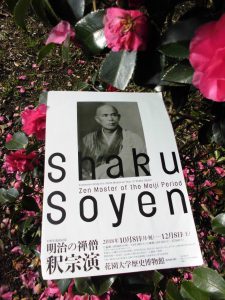

写真は、鎌倉東慶寺の宗演の墓所にある歌碑と、京都花園大学の宗演百年遠諱墨蹟展のポスターである。

(短歌鑑賞:森谷佳子)